敢えて地形図とコンパスを解説したりする(山ガールに捧ぐ)

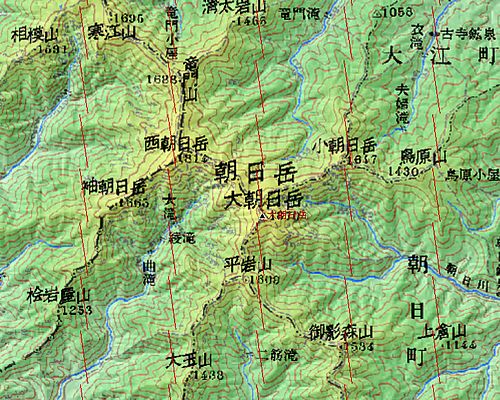

今から10年ほど前、朝日連峰に行った時のこと。竜門山から西朝日岳を過ぎ斜面を下りきった時、休憩を取っていた女性二人組に声をかけられました。

「大朝日まではあとどの位ですか?」

「ここは西朝日を下った所だから、あと1時間半くらいかな。地図お持ちですか?」と現在地を教えようとしたところ、

「地図?持ってないよ。だって聞くと皆教えてくれるから!」

「まあ確かに教えてはくれるけど・・・・(苦笑)」

聞くと、二人連れは前日に寒江山のマツムシソウを楽しんで竜門小屋に泊ったそうで、今日は私と同じく小朝日経由で日暮沢(大井沢)に下山するような話をしておりました。

先行した私が大朝日山頂で大休止を取っていると、アタックザックを担いだ彼の二人連れが上がってきました。日暮沢に下るとすればザックは小屋の近くに置いてくるのが普通なのでいささか気になって見てると、山頂標識を超えて平岩山の方向へと歩いていきます。(あれっ、このまま進むのかしら?朝日鉱泉に下る事にしたのかな?小国には下らないだろうし。ん?もしかしたら道間違い・・・?)と心配になって二人に駆け寄って声をかけました。

「さっき日暮沢に下るって言ってたけど予定変更しました?」

「えっ、日暮沢はこっちじゃないの?」

「・・・・・」

この後、偶々銀玉水で一緒の昼食タイムとなりましたが、その後の事はわかりません。無事日暮沢に下山したのか、案外間違って古寺や朝日鉱泉に下りた可能性もあるのかなという、そんな中年女性のタンデム行でありました。

中高年者や山ガールと言われる若い女性登山者が増加してきた昨今、地形図とコンパスは勿論、ガイドマップすら持たないで山に登る人も増えてきました。ピークや分岐等でちょっとした確認作業を怠った為に大きなトラブルになったという話を時々耳にします。ハンディGPSを持っているから地図は持たないという人もいますが、でも現在地確認以外にも読図の意味はあるのです。

正式に山岳会にでも入らないとなかなか教えて貰う機会がない地形図の見方とコンパスの使い方を、以下に簡単に説明したいと思います。しばしお付き合い下さい。

※1,1/25,000地形図を取り扱っている書店は地形図販売店一覧から検索できます。お近くの書店で必要な山域を購入して下さい。

※2,Web上での地形図の閲覧は、国土地理院 ウォッちずから行えますが、常に正しい縮尺で見ないと距離や傾斜の感覚がずれてきますので、携帯する場合は1/25,000地形図を求めて下さい。

この後、偶々銀玉水で一緒の昼食タイムとなりましたが、その後の事はわかりません。無事日暮沢に下山したのか、案外間違って古寺や朝日鉱泉に下りた可能性もあるのかなという、そんな中年女性のタンデム行でありました。

中高年者や山ガールと言われる若い女性登山者が増加してきた昨今、地形図とコンパスは勿論、ガイドマップすら持たないで山に登る人も増えてきました。ピークや分岐等でちょっとした確認作業を怠った為に大きなトラブルになったという話を時々耳にします。ハンディGPSを持っているから地図は持たないという人もいますが、でも現在地確認以外にも読図の意味はあるのです。

正式に山岳会にでも入らないとなかなか教えて貰う機会がない地形図の見方とコンパスの使い方を、以下に簡単に説明したいと思います。しばしお付き合い下さい。

※1,1/25,000地形図を取り扱っている書店は地形図販売店一覧から検索できます。お近くの書店で必要な山域を購入して下さい。

※2,Web上での地形図の閲覧は、国土地理院 ウォッちずから行えますが、常に正しい縮尺で見ないと距離や傾斜の感覚がずれてきますので、携帯する場合は1/25,000地形図を求めて下さい。

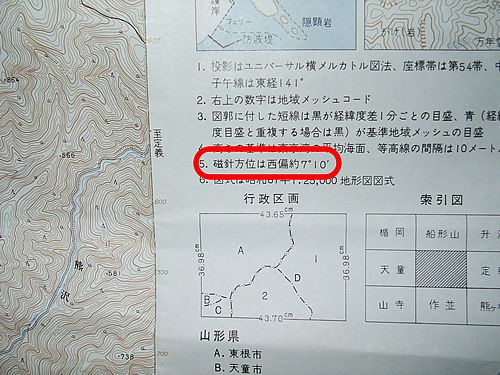

1.地形図に磁北線を書き込む

コンパスが指す北は実際の北ではなく、日本では少し西に傾いて

コンパスが指す北は実際の北ではなく、日本では少し西に傾いて

2.地図を読む

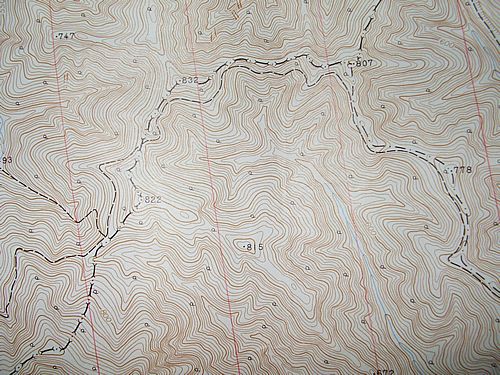

a.尾根と谷

等高線を見て下さい。標高が高い方向から低い方に膨らんでいるのが尾根。上の図では赤いラインが黒滝沢と砂利押沢に囲まれた尾根になります(地図にある尾根の全てに赤ラインを入れている訳ではありません)。尾根から更に枝尾根が出ている場所は経験上ピークまたはピークとは呼べなくても小さく盛り上がっている場合が多いようです。

紺色の細い線が谷・沢です。尾根とは逆に標高が低い方から高い方に等高線が食い込んでいます。谷・沢はピークかコル(2つのピークの間の低く窪んだ場所:鞍部)に突き上げています。下流に向かって右手を右岸、左を左岸と言います。

等高線の間隔が密になるほど傾斜が急になり、疎らになるほど傾斜は緩やかになります。尾根は上部はなだらかで標高が低くなると傾斜が急になるのが一般的です。逆に谷・沢は上部ほど急で、標高が下がるにつれて緩やかになります。

b.先読み

読図をする大切な目的として「先読み」があります。現在地の確認は勿論大切ですが、先に読図をするとこで迷いやすそうな部分を事前に把握しておきます。

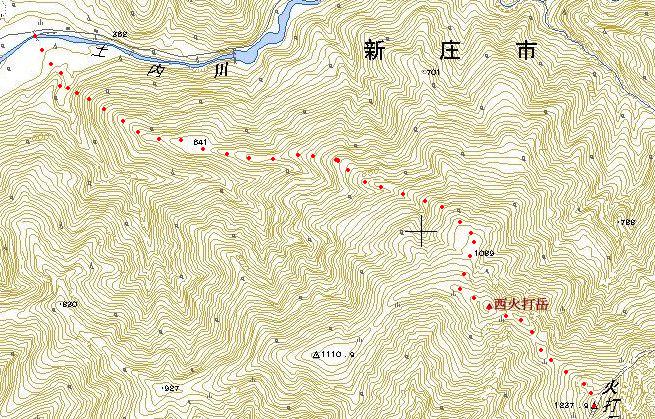

上の地図は神室連峰の火打新道です。火打岳(右下)から続く北西の尾根に、地形図には記載されていませんが実際には点線のように火打新道が切られています。ここを下りに利用する場合の事前の地図読みをしてみます。

火打岳山頂には北東~南西の主稜線上に付けられた登山道があり、火打新道を下りる場合は北西の方角を間違わないよう確認する必要があります。また等高線を見ると火打岳を標高で100m下ると又緩く登り始め、小さな盛り上がりを二つ越え三つ目のピークで西火打岳になり、緩く下り始めて間もなく、ルートは右に折れます。ここを間違うと1110ピークの方向に進んでしまいます。また標高点1089では北東と北西に尾根が分かれますが、ここは北西に進んであとは尾根沿いに下る、と理解しておきます。

実際に歩いてみると西火打岳には標識はなく1110方向にも薄い踏み跡がありますが、まず道間違いをすることはないでしょう。ただ残雪で夏道が隠されている場合などは間違ってしまう可能性が高くなりますので事前チェックが必ず必要になります。また、標高点641で一度平坦になりますが、その後標高にして150mは猛烈な傾斜で下ることになります。この辺りも頭に入っていれば疲れ方も違ってきます。

1/25,000地形図では1cmが250mです。実際はアップダウンもあるし左右に曲がっている場合もありますが、凡その距離感はつかめると思います。

繰り返しますが読図は事前に行うことが大事で、地形を把握しておくことにより道迷いを未然に防ぎ、また困難な箇所を予め知っておくことで、知らなかった為に起きる精神的な疲労をも防ぐことができます。頻繁に地形図を眺める癖をつけることによって「平面図」と「地形」がリンクしてくることでしょう。

3.コンパスを使う

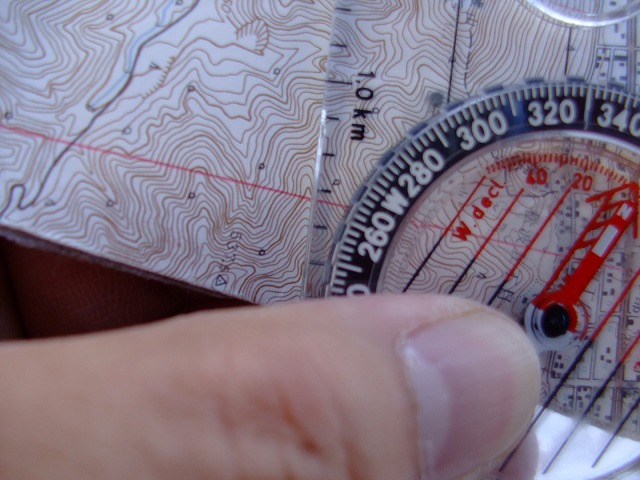

左のコンパスをシルバコンパスと言います。それぞれの部分の名称については色んな呼び方がされているようですが、便宜上ここではプレート本体の大きな矢印を「進行線」、回転する部分を「リング」、リングの中の矢印を「矢印」、リングの中の方位磁針を「磁針」として話を進めていきます。

a.基本的な目標地点の確認方法

1.地形図上でプレートの長辺を現在地点と目標地点の二点を通るように合わせる。 2.リングを回し矢印を磁北線に平行となるように合わせる。 3.コンパスを地形図から離し進行線が正面を向くよう胸の前に持ってくる。 4.胸の前で構えたまま、磁針と矢印が重なるまでその場所で体を軸回転させる。 5,磁針と矢印が合ったら終了。胸前で進行線が示す前方が目的地の方向となる。b.沢を確認する

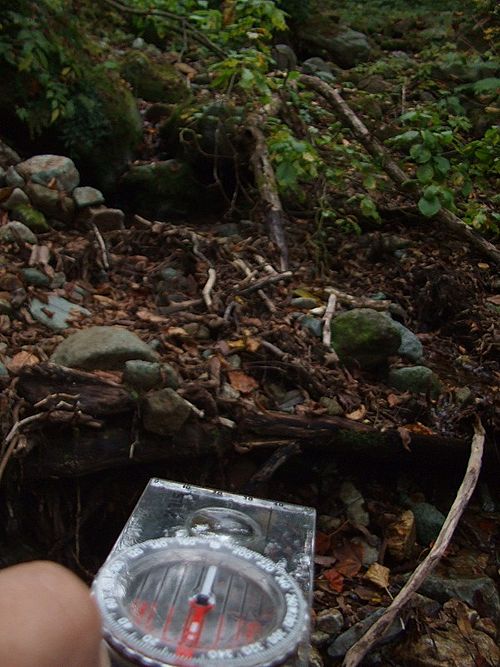

上の地図は神室連峰の砂利押沢コースの一部です。地形図には登山道が記載されてはいませんが、あまり明瞭ではない道が付いています。夏は草藪になるし渡渉もあり道が分かり難くなることから上級者コースとなっています。

ここを歩いている途中にA沢であるかどうかの確認をします。黒滝沢と分かれてから砂利押沢の左岸から両側に尾根を作って明瞭に流入するのはA沢が初めて。

まず、沢が落ち合う部分から、沢が伸びる上部ではなくて一番手前の水線(鋭角になった等高線の頂点)にプレートの長辺を当てます(○印)。 この時体の向きはどちらを向いていても構いませんが、落ち合う部分にしっかり立つことが重要です。

まず、沢が落ち合う部分から、沢が伸びる上部ではなくて一番手前の水線(鋭角になった等高線の頂点)にプレートの長辺を当てます(○印)。 この時体の向きはどちらを向いていても構いませんが、落ち合う部分にしっかり立つことが重要です。

次に、地形図の磁北線と矢印が平行になるようリングを回して合わせます。合ったら地図を離しコンパスを胸前に構えて、矢印と磁針の方向が一致するまで、体をその場所で回転させます。

次に、地形図の磁北線と矢印が平行になるようリングを回して合わせます。合ったら地図を離しコンパスを胸前に構えて、矢印と磁針の方向が一致するまで、体をその場所で回転させます。

矢印と磁針が一致したところで顔をあげ、進行線が沢の方向を指していればA沢で間違いないといえます。

すぐ近くにB沢があります。B沢はA沢に比べて25°程度水線が左にずれています。仮にA沢をB沢と間違えて地形図に合わせ確認した場合は、上の写真の進行線は左に25°ずれて示すことになります。地形図を見ただけでは広さや角度が大きく違わないので、何本目の沢だからと判断することが多いのですが、コンパスを使えば僅かの角度も「誤差」ではなく「間違い」だと示してくれます。

矢印と磁針が一致したところで顔をあげ、進行線が沢の方向を指していればA沢で間違いないといえます。

すぐ近くにB沢があります。B沢はA沢に比べて25°程度水線が左にずれています。仮にA沢をB沢と間違えて地形図に合わせ確認した場合は、上の写真の進行線は左に25°ずれて示すことになります。地形図を見ただけでは広さや角度が大きく違わないので、何本目の沢だからと判断することが多いのですが、コンパスを使えば僅かの角度も「誤差」ではなく「間違い」だと示してくれます。

c.尾根を確認する

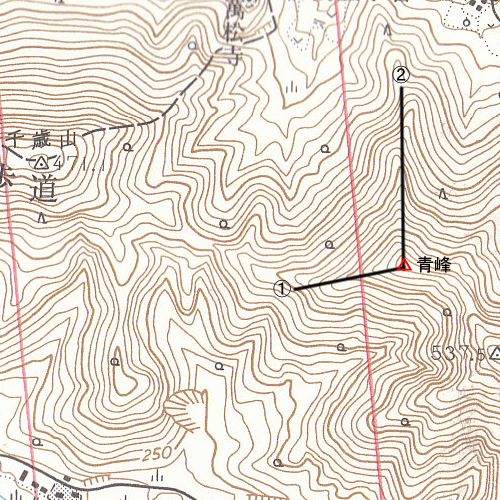

上の地形図は 山形市郊外にある「千歳山」。一年を通してハイカーや登山者のトレーニングコースとして親しまれている山です。地形図には記載ありませんが、山頂の南東方向から尾根に道が付いていて、537,5m木久地山(三等三角点:妙見)からは送電線の巡視路と合わさり西蔵王高原ラインに抜けることができます。

さてこのコースを逆に取った場合、つまり木久地山から千歳山を目指す場合に一箇所、間違って引き込まれそうになる場所があります。それが上の赤い三角の通称:青峰のところです。

上の地形図は 山形市郊外にある「千歳山」。一年を通してハイカーや登山者のトレーニングコースとして親しまれている山です。地形図には記載ありませんが、山頂の南東方向から尾根に道が付いていて、537,5m木久地山(三等三角点:妙見)からは送電線の巡視路と合わさり西蔵王高原ラインに抜けることができます。

さてこのコースを逆に取った場合、つまり木久地山から千歳山を目指す場合に一箇所、間違って引き込まれそうになる場所があります。それが上の赤い三角の通称:青峰のところです。

本来は1の尾根(写真左手)を下る所を、方向がより道なりで尾根がはっきりしている2(写真中央やや右)の方に大抵進んでしまいます。写真では雪が付いていますが、2の尾根には夏道でも踏み跡が付いています。ここで進むべきルートを確認してみましょう。

本来は1の尾根(写真左手)を下る所を、方向がより道なりで尾根がはっきりしている2(写真中央やや右)の方に大抵進んでしまいます。写真では雪が付いていますが、2の尾根には夏道でも踏み跡が付いています。ここで進むべきルートを確認してみましょう。

1の尾根の下り口に立ち、地形図の尾根にプレートの長辺をあてます。

1の尾根の下り口に立ち、地形図の尾根にプレートの長辺をあてます。

次にリングを回し磁北線に矢印を合わせます。一致したら地形図を離しコンパスを胸前に構えて、矢印と磁針が同じ方向を指すようにその場で体を回転させます。

次にリングを回し磁北線に矢印を合わせます。一致したら地形図を離しコンパスを胸前に構えて、矢印と磁針が同じ方向を指すようにその場で体を回転させます。

一致したところで顔を上げて前方を見ると、上の写真のように1の尾根を指しています。尾根はこの様に確認します。

尾根に乗りコンパスをあてる部分にしっかり立つ事が確認のポイントとなります。

以上、説明が簡単過ぎて初心者にも理解頂けたか甚だ心許ないのですが、持ってはいるが意外と正式な使い方がなされていない「シルバコンパス」と「二万五千図」が如何に素晴らしい登山の「武器」であるかをお伝えしたいという思いからこの様なページを作りました。読図と磁石使いができてマイナールートの大好きな素敵な山ガールが増えて欲しいと願っています。ルートファインディングの途中に熊さんではなくて山女子と遭遇したら楽しいだろうなあ。

一致したところで顔を上げて前方を見ると、上の写真のように1の尾根を指しています。尾根はこの様に確認します。

尾根に乗りコンパスをあてる部分にしっかり立つ事が確認のポイントとなります。

以上、説明が簡単過ぎて初心者にも理解頂けたか甚だ心許ないのですが、持ってはいるが意外と正式な使い方がなされていない「シルバコンパス」と「二万五千図」が如何に素晴らしい登山の「武器」であるかをお伝えしたいという思いからこの様なページを作りました。読図と磁石使いができてマイナールートの大好きな素敵な山ガールが増えて欲しいと願っています。ルートファインディングの途中に熊さんではなくて山女子と遭遇したら楽しいだろうなあ。

敢えて地形図とコンパスを解説したりする(山おやずに捧ぐ) にしてね。

もう、GPSに頼り放しだから持ってるコンパスは何処へ…。

今度、教室の開催をお願いすます。

だいぶ雪は積もったすかね。

山姥にもよろしくー(笑)

一度ご指南いただきましたが、独りになるとよくわからないー。

山ガールって、山形県にいるのだろうか?山ガールのかっこした元娘さんしか

見たことがありません。あ、ぽい人は一人いるか・・・

@マロ7さん 、おやぢに捧ぐ、ですか。(^o^;

実はこういう記事を作ろうと、昨秋の砂利押沢からの火打岳行は読図とコンパスをテーマにして、あかねずみさんに撮影等を手伝って貰いながら歩きました。

GPSは・・・、私の場合はナビとして使うのではなくログを取るだけに使った方が紛れがなくて良いようです。GPSの意味ないじゃんってか。(爆

@あかねずみさん、これを見ても思い出しませんか。やっぱり分かり難いかなあ。

雪原で吹雪かれた時の地形図とコンパスを使った目的地への歩き方。これは覚えておきたいですよね。

神室山避難小屋でググって来ました。

本年もよろしくお願いいたします。

敢えて地形図とコンパスを解説されて、山オヤジにも勉強になりました。

ありがとうございました。

来週、晴れたら、千歳山に登ってみます。

@katsumuraさん、ようこそ!!

昨年はひょんなところで度々お会いしましたが、今度はまた山をご一緒致しましょう。 神室でも如何ですか?

本年も宜しくお願いします。

物覚えが悪いのと、マニュアルに弱いのと・・・

それでよくここまで生きてきたものです(笑)

@あかねずみさん

マニュアルだけでは難しいし、やはりスキルが大切になってきますね。

山友からコメに入れるのが躊躇われるとメールが届きました。痛くて可笑しい話をご紹介します。

高尾山から陣馬山の中程で山姥軍団と遭遇。

山姥ども、例によってエアリアマップを取りだし(持ってるだけまし)、山座同定であーでもない、こーでもないと始まり、あげく「山って、地図通りに並んでないのよね」と結論。「じゃあ。○○へ行きましょ」といいつつ××方面へと向かったとのこと。我が友人は恐れ戦きつつ、その場を逃げるように立ち去ったのでありました。

今日の雪は気持ちいいパウパウですねえ。オフィスの駐車場の雪かきで満足させてます。

朝日での話は怖い話ですね。

GPSと地形図で歩いていますが、磁北線はプロトレックで合わせた後に「多分こんな感じ」で適当に頭で補正してました。(反省)

現場でレクチャー受けると目から鱗でしょうね。

@morinoさん。このエピソードは紙一重ですよね。笑い話か痛い話か。

武器は適切に使うと素晴らしい効果を現します。ほんと良く考えられてます。

お久しぶりです、

先週土曜日、定義如来から横川林道を歩いて三峰山→後白髪山から定義如来に戻りましたが、手元の地図に載っていない林道の分岐点が出てくるは、稜線上は雪ですっかり登山道が隠れているはで、この時は地図とコンパスの効果を実感しました。後から振り返ってみると、それでも十分に使いこなせていたとは言えず、一部迷ったりもしましたが、持っていなかったらもっと危ない目に遭っていたと思います。無雪期の山歩きにも地図・コンパスは持って行きますが、やはり初めてのコースや残雪期ではありがたみが違いますね。もっと使いこなさなくてはと改めて思いました。

@matsuzayさん、 お久しぶりです。

精力的に登られているご様子で、ようございました。

ハンディGPSを購入してからはログを取るためにたま〜に持参するのですが、GPSはどこを指しているんだろうと確認したりすると方角が目茶苦茶だったりして、私的には現在地確認には使用できないようです。ハイテク機器を使いこなせない時代遅れのアナログおやぢでありました。(^^;;